ESTUDIO DESCRIPTIVO DEL CASTILLO DE SERÓN

Rafael Pozo Marín

Arqueólogo

El castillo de Serón es un BIC, inscrito en el Catálogo general de patrimonio histórico andaluz con la categoría de monumento según fecha de disposición de 25 de junio de 1985, publicada en BOE del 29 de junio de 1985. El castillo de Serón es propiedad del Ayuntamiento de Serón por cesión de su anterior propietario D. Enrique Nin de Cardona quien lo adquirió, junto con otras propiedades, a la condesa viuda de Montijo mediante escritura de compraventa firmada en Madrid en 1916.

- SITUACIÓN GEOGRÁFICA

El castillo de Serón se encuentra enclavado en el centro del actual municipio de Serón a una altitud aproximada de 862 m.s.n.m. sobre los restos de la plataforma rocosa de pie de monte que formó parte del lecho marino del estuario del Almanzora. Los distintos procesos erosivos que colmataron la cuenca durante el Neógeno con sedimentos procedentes de las sierras indican una sedimentación costera formada por los aportes de estas mediante grandes avenidas alternadas con periodos de calma erosiva. En el Cuaternario la acción erosiva de los agentes geológicos externos producen aumentos de gravas y arenas unidos al encajamiento de la red hidrográfica y el modelado del relieve actual.

La altitud y dureza de los materiales sobre los que se asienta el enclave le han otorgado una privilegiada situación estratégica en el control territorial de la explotación de recursos económicos del entorno desde la llegada de los primeros grupos sociales prehistóricos a la cuenca del Almanzora y aunque no tenemos constancia de la aparición de restos arqueológicos que nos indiquen un asentamiento temporal o permanente en el castillo anteriores a la Edad Media, teniendo en cuenta la intensidad del poblamiento en el núcleo urbano desde finales del Medievo, los restos hallados fortuitamente en los alrededores si parecen indicar que el lugar pudo ser utilizado como punto estratégico en la comunicación y control territorial desde el período Calcolítico.

La disposición del sitio no solo es idónea para la comunicación y control de la vía de paso que establece el Almanzora entre el interior andaluz y las costas mediterráneas sino que permite controlar fácilmente los recursos económicos propios del valle y de la sierra, especialmente los mineros, al tiempo que los de carácter defensivo al estar elevado y rodeado por los cauces del Río Bolonor a su izquierda y la Ramblilla de San Marcos a su derecha.

La orografía, la topografía, y los recursos hídricos, básicamente fuentes, arroyos y ríos (Fuente Liar, Ramblilla, Bolonor y Almanzora) condicionaron en un primer momento la estructura, consolidación y evolución de la villa. El hábitat se adaptó a la orografía estratégicamente extendiéndose alrededor de la plataforma superior del castillo hacia el norte, sur y especialmente el este donde la pendiente es más suave y de fácil acceso a las zonas potencialmente agrícolas; el área oeste presenta una ladera más abrupta producida por la erosión del Río Bolonor que ha encajado su curso en los materiales más blandos del piedemonte, sin embargo la margen izquierda del Bolonor suaviza su pendiente a la altura del casco urbano hacia la confluencia con el Almanzora en la Alconaiza. Por el sur el acceso resultaría más fácil desde Filabres, lo que supondría mayor esfuerzo defensivo en la construcción de la villa medieval. El camino de la Sierra, hoy zona de la calle Bacares, debió de ser una entrada importante y bien guarnecida de defensas pero de nuevo aquí el hábitat ha sido muy intenso y el espacio muy remodelado, especialmente en el siglo XVIII, sin embargo, el laberinto actual de calles podría estar muy condicionado por el trazado de la entrada medieval lo que le convierten en una de las zonas más interesantes del conjunto urbano.

- LOS ORÍGENES DEL CASTILLO DE SERÓN

Como hemos mencionado anteriormente el origen del castillo de Serón nos es completamente desconocido en la actualidad debido sobre todo a la ausencia de una investigación seria sobre el monumento y por otra parte al completo desconocimiento sobre hallazgos de restos arqueológicos procedentes de las remodelaciones que ha sufrido el casco urbano en las últimas décadas a pesar del creciente interés socioeconómico que despierta el patrimonio entre la población. No obstante podemos plantear la hipótesis de una posible utilización de carácter temporal del cerro del castillo, dado su alto potencial como punto estratégico, durante la Prehistoria o en época tardorromana a partir de la crisis urbana y de las ciudades y el progresivo éxodo al campo, con la aparición de explotaciones rurales y de nuevos poblados o vici surgidos en la vega (La Huerta o San Marcos); y finalmente, los nuevos poblados situados en altura con una clara estrategia defensiva (El Castellón, Los Blanquez, etc) [1].

Pero será necesario esperar hasta el siglo XII para encontrar la primera mención escrita sobre Serón como Šarūn, en la ruta de Baza a Almería, en la obra Uns al-muharŷ wa-rawd al-furaŷ (Goce del pensamiento y proceder de la consideración) de Abū ˮAbd Allāh al Idrīsī y como ḥiṣn Šīrūn en la obra de Lisān al-Din Ibn al-Jatib Hatrat al-tayf fī riḩlat al-šitāʼ wa-l-sauf (Aparición de la imagen soñada. Viaje de invierno y de verano) en 1.347. En esta última obra, escrita poéticamente, Ibn al-Jatib, alto funcionario de la corte nazarí, relata un viaje oficial de la corte granadina acompañando a Yūsuf I hacia las fronteras orientales del reino; al llegar a Serón describe: «hasta que nos recibió el bosque de pinos con su olor a ámbar y nos cautivó su belleza; los árboles eran pilares puestos en fila, mojones hechos de tupido follaje, palmeras altas y crecidas, mozas que arremangan sus verdes faldas como si recoger quisieran la cola para vadear el río, como hacen las beduinas, mientras bañan sus pies las aguas dulces, claras y, en lo alto, arrullan las palomas con collares ornadas».

De las citas islámicas se puede deducir la existencia de un núcleo de población anterior, posiblemente disperso (alquerías sin defensas), que se centraría y fortificaría en el último tercio del siglo XIII cuando se fija la frontera oriental del reino nazarí frente al cristiano de Murcia. Posiblemente sería bajo el mandato de Yūsuf I (1332-1354) cuando se fortifica el actual castillo al convertirse en importante punto estratégico en la segunda línea defensiva de la frontera oriental, clave en la defensa entre el Almanzora y la ciudad de Baza, pero sobre todo será su nieto Muḥammad V (1354-58/1361-90) quien reparó las fortalezas ya existentes y construyó otras nuevas.

El caserío islámico se desarrolló alrededor de la fortaleza de forma que el ḥiṣn (castillo), es a su vez centro neurálgico del hábitat y del territorio organizado en torno a él. El castillo se convierte en área de refugio en tiempos de guerra y a su vez el caserío se organiza en conexión con el castillo donde las propias casas se suelen cerrar al exterior formando lienzos relacionados con la defensa. En un momento indeterminado este parece ser el sentido de la evolución del caserío anterior al trazado de la Calle Real.

Quizás, como pasa en otros castillos de la zona cuyo origen estaría en torno al siglo XI-XII, el castillo de Serón podría estar ocupado en este período, aunque por el momento no tenemos estudios arqueológicos que permitan afirmar la fundación de dicha villa en el período taifa a pesar de aparecer en los itinerarios de al Idrīsī, sin embargo, el caserío pudo haberse organizado entre los siglos XII y XIII en torno a una primera fortaleza en esta amplia dinámica de fortificación de las comunidades rurales como protección a los nuevos perímetros irrigados de forma que el ḥișn que menciona Ibn al-Jatib, se convirtió posteriormente en el centro de un territorio organizado en torno a él compuesto por diversos núcleos menores con sus perímetros irrigados y grandes propiedades con predominio del secano (Alcóntar, Aldaire, El Hijate, La Jauca, etc.).

Sin embargo, lo que puede parecer más claro a través de la arqueología, la toponimia, las fuentes y documentos escritos, es la fase nazarí con la reorganización de la frontera a mediados del siglo XIV con la construcción o refuerzos de las defensas del castillo y demás elementos propios de la villa medieval, mezquita, viviendas, aljibes, almacenes, cementerios (La Ramblilla), espacios irrigados (La Alconaiza, el Gadíl), etc.

Tras la conquista por los Reyes Católicos, el hábitat y la ocupación urbana de la villa continúa en el mismo enclave, adaptando los elementos nazaríes a las nuevas necesidades.

- DESCRIPCIÓN DEL CASTILLO

El castillo de Serón se eleva a 862 m.s.n.m. sobre los restos de un conglomerado miocénico que formo parte de los sedimentos marinos de los bordes del estuario del Almanzora, alrededor de unos 12 m. sobre la rasante del caserío que lo rodea y unos 80 m. sobre el Río Bolonor con una fuerte pendiente en la zona oeste, condicionando su distribución en una superficie aproximada de 916 m2 dispuesta en sentido noreste-suroeste.

No hay constancia de evidencias arqueológicas en las proximidades del castillo que permitan suponer cuál sería la superficie original o la disposición del recinto, con seguridad este sería mucho mayor que el actual y se extendería por la zona sur descendiendo hacia la Plaza de la Virgen de los Remedios. La continuidad del hábitat en el mismo lugar, seguramente desde mediados del siglo XIV, momento en que debió erigirse el castillo actual, y las transformaciones a las que ha sido sometido a lo largo de su existencia han desfigurado por completo la morfología original hasta el extremo de que el castillo que hoy conocemos es fruto, en un elevado porcentaje, de la remodelación sufrida a finales de los años 60 durante la presidencia del alcalde Luis Villalba.

Deducimos de la documentación fotográfica de Gustavo Gillman y del Portfolio de los pueblos de España, anteriores ambas a la remodelación de Villalba, que el caserío estaba completamente adosado en todo su perímetro a la plataforma rocosa del castillo de cuyos restos, incluida las zonas más deleznable de ella, se habrían abastecido los habitantes para la construcción de viviendas, desapareciendo, posiblemente, hasta la cimentación de los muros ya que hasta el subsuelo, aún hoy, se encuentra horadado por bodegas, y donde solo parecen quedar, en relativo buen estado de conservación, los paramentos de la base ataludados del bastión norte que soportaba la torre del la campana y algunos restos de lienzo incluidos en los muros de las zonas este y oeste.

Fig. 1. Plano actual del castillo con los restos antiguos señalados y fotografía aérea de final de los sesenta con los restos visibles anteriores a las restauraciones modernas.

Aunque gran parte del conjunto actual ha sido reinventado a mediados del siglo pasado es posible encontrar restos antiguos de difícil datación entre los nuevos muros, no obstante el pequeño recinto, (imposible saber por el momento si único)[2], serviría solo para albergar la guarnición militar porque el torreón que aparece en las fotografías del siglo XX parece destinado a residencia del gobernador de la plaza, y no para refugio de la población local, considerando sus escasas dimensiones.

Si planteamos la hipótesis de que el castillo podría tener sus orígenes en el siglo XII por la documentación de las fuentes escritas, seguramente la muralla original estaría levantada a base de encofrado sobre zócalo de mampostería para poder apoyarse sobre la superficie rocosa del cerro, (este podría ser el caso de algún muro de la zona este, al pie del bastión norte), pero la técnica constructiva más antigua, que aún podemos observar, está realizada a base de mampostería ordinaria de tongadas de piedra de mediano tamaño unidas por argamasa de cal y arena y revoco externo de yeso, técnica que pudo utilizarse a partir del siglo XIV como forro exterior en las zonas conservadas para refuerzo de la obra anterior, ya que el empleo de la artillería a partir de esta fecha puso en peligro los antiguos muros de tapial, pero el conjunto, en líneas generales, responde a una fortaleza caracterizada por la mampostería enripiada, modelo edilicio que corresponde a mediados del siglo XIV.

Por el momento, solo podemos apreciar dos fases constructivas medievales en el castillo, una nazarí y otra cristiana sin que se deba descartar una cronología anterior como ocurre en otras fortalezas del Almanzora.

Fig. 2. Zonas con restos medievales anteriores a la primera remodelación moderna.

- a. Baluarte Norte

Partiendo de la cara norte, el punto más elevado del castillo, lo ocupaba, hasta finales del siglo XIX, un torreón (posible torre del homenaje) de planta cuadrada cimentado sobre la roca irregular y una base de refuerzo en talud, construida en mampostería de esquistos, necesaria para ampliar y consolidar la plataforma sobre la que se levantaba en su cara norte. Esta torre, teniendo en cuenta la superficie que consta en las escrituras de compraventa (209 metros), estaría dividida en dos plantas, como también parecen corroborar, en las fotografías de Gillman, la presencia de las pequeñas ventanas que se observan en los muros norte, este y oeste.

El torreón presentaba esquinas de ladrillo, que han servido de modelo a la actual torre del reloj, y se cubría con terraza. La cubierta superior parece protegida con antepecho corrido y espadaña en su cara norte que albergaba la campana de señales y el acceso a la plataforma. En el subsuelo emergen los restos de un aljibe excavado en la roca; seguramente se trata del aljibe para uso de la población sitiada que Luis Mármol Carvajal menciona en el asedio de 1569 cuando habla de los padecimientos de la población cristiana de Serón por el bajo nivel de agua del aljibe de la fortaleza cuyos soldados no habían querido henchir cuando se fueron los moriscos por ocuparse de robar en las casas.

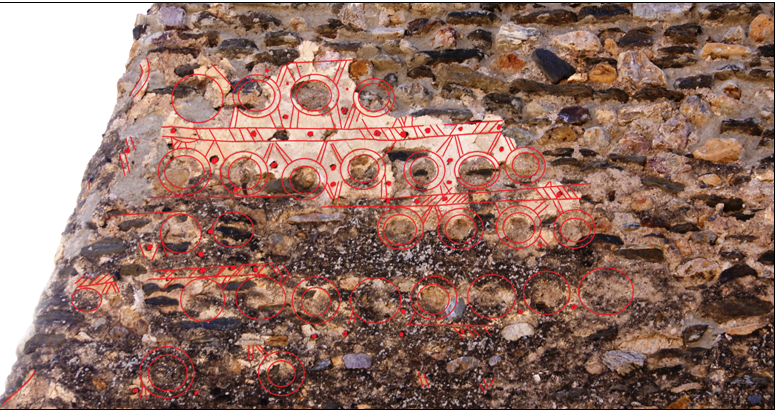

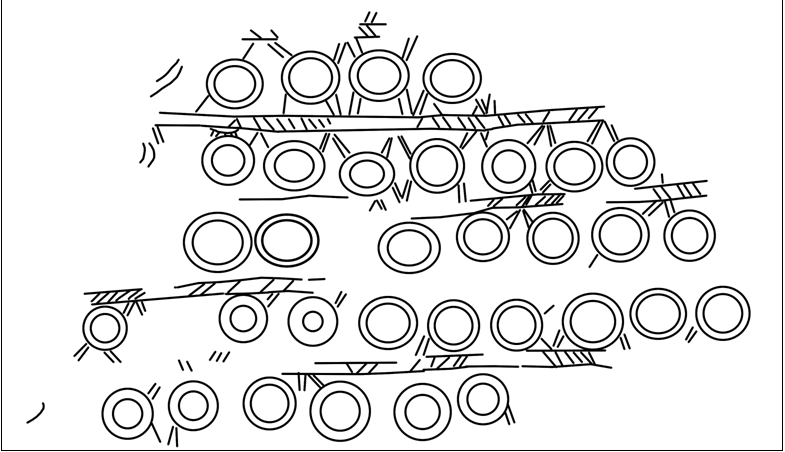

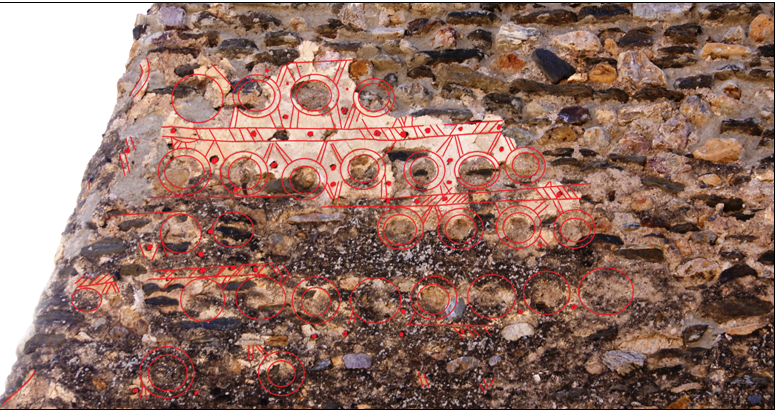

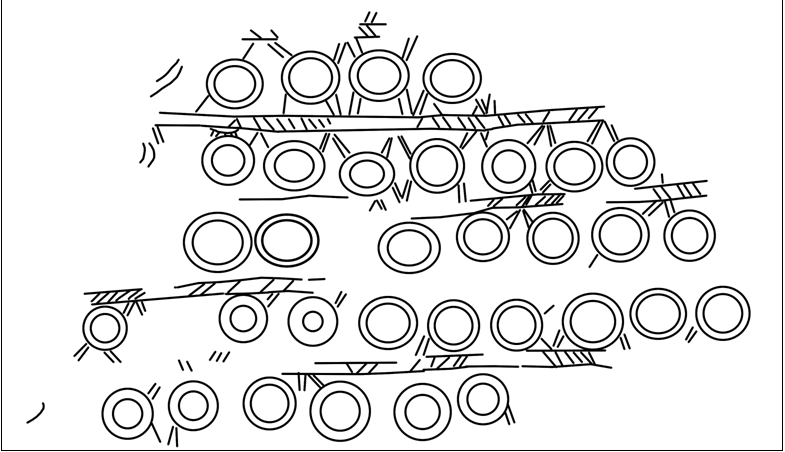

La presencia de esta torre plantea problemas cronológicos tanto por su aspecto como por las técnicas constructivas y aunque parece ser la zona más antigua y completa conservada en la actualidad no podemos darle una fecha nazarí; el castillo debió sufrir constantes remodelaciones a partir de los siglos XV y XVI, el sistema de construcción en talud, el uso generalizado de la mampostería y las esquinas de ladrillo así como la decoración de los paramentos de estucos esgrafiados enmarcando las caras planas de los mampuestos que aún permanece en el tercio superior de las caras norte y oeste, nos plantean dudas cronológicas pues aunque es normal la aparición de paramentos con mampostería encintada en el reinado de Muhammad V formando parte de su programa edilicio, la decoración de esta torre[3] está más próximas a decoraciones realizadas por alarifes mudéjares bajo las ordenes de arquitectos cristianos.

Fig. 3. Desarrollo aproximado de la decoración del estuco de la cara oeste del baluarte.

- b. Muro Este

Desde este baluarte norte los lienzos de muro se prolongan curvándose hacia el suroeste casi paralelos adosados a ambas caras de la peña para cerrar el recinto en muro recto en la cara meridional; la cara oriental presenta en la actualidad dos torres adosadas de planta rectangular de diferentes dimensiones, ligeramente ataludadas siguiendo la tónica general de todo el conjunto, sin embargo, a pesar de ser la zona donde las antiguas viviendas se elevaban hasta la plataforma rocosa superior, permanecen algunos restos de muros antiguos del recinto medieval que fueron utilizados como cimentación o apoyo de estas y aunque no son visibles las bases de cimentación, es decir, los zócalos que permiten regularizar la superficie rocosa del cerro para apoyar las tapias del encofrado, encontramos restos de rezarpas de mampostería en la base del muro sobre el que se levantan las dos torres y algunas más junto a la base este del bastión principal. En esta zona son visibles los restos de muros de mampostería a base de fajas separadas por lajas o esquistos trabados con argamasa y, a menudo, yeso así como algunos sillares de arenisca en la base del ángulo norte de la torre menor para refuerzo de las esquinas como zonas más débiles en las obras de mampostería. La reconstrucción moderna intentó imitar estos restos visibles en algunas zonas con cajones de 1 a 1, 20 metros de altura (torre menor), la misma que se aprecia en el tapial con verdugadas de ladrillo de los siglos XV y XVI, es decir obras una y otra cristianas. Para los restos de paramentos antiguos que continúan en este muro entre las dos torres la altura media oscila alrededor de los 20 y 30 cm.

Fig.4. Restos de los paramentos de mampostería antigua trabada con yeso a base de fajas separadas por lajas de esquisto en la base del muro entre las dos torres de la zona este.

Fig. 5. Restos de los encofrados medievales en la base de la torre mayor de la zona este.

Muro Oeste

Continuando en la cara occidental del recinto encontramos el único acceso a la plataforma superior adosado a la roca, posiblemente el original, cuyo muro de contención, también remodelado, continua hacia el sur haciendo un punto de inflexión hacia la zona centro que refuerza su defensa mediante una torre semicircular, a partir de aquí continua el muro nuevo a base de piedra de mármol prolongándose hacia el sur hasta formar un baluarte trapezoidal que enlaza con la cara este; esta zona final carece, por el momento, de interés ya que el muro de cierre se levantó cercando la plataforma rocosa superior mediante la ampliación de esta con rellenos modernos hasta dejar un espacio suficiente entre las rocas emergentes para conectar sin interrupción todo el perímetro vacio que rodea la construcción exenta.

A causa de las lluvias torrenciales de diciembre del pasado año, la torre semicircular perdió parte del cerramiento cilíndrico de la cara suroeste desde la base macizada hasta parte de las almenas, dejando al descubierto los restos interiores de la torre que existían antes de la reconstrucción de finales de los años 60, y cuya ruina es visible en la fotografía aérea del Vuelo general de España de 1956.

Esta interesante torre se levanta sobre un zócalo de nivelación de mampostería ordinaria de cantos rodados trabada con la roca natural hasta una altura de 1,20 m. sobre la rasante actual. Sobre este zócalo semicircular se levanta la base de la torre ataludada con mampostería de hiladas regulares alternada con franjas de lajas de esquisto sobre la que se eleva la torre propiamente dicha de planta circular y alzado cilíndrico, ligeramente cónico hasta una altura total de 8,70 m. sobre rasante.

En la observación previa a la limpieza se percibe, al menos en el paramento interior que ha quedado al descubierto tras caer el forro exterior reconstruido, la posible existencia de dos plantas habitables sobre la base maciza y arranque de la cubierta superior que le serviría de terraza; este interior presenta, con múltiples reparaciones, desarrollo circular en su alzado para lo que se vació parte de la pared de roca y recubrió de muro de mampostería. En la primera planta enterrada (aún no es posible comprobar si esta hueca o es maciza a causa de la acumulación de escombros) se intuyen dos ventanas o saeteras (¿?), ya que aparecen dentro de la fábrica del desarrollo cilíndrico interno, dos arcos abocinados formados por lajas de pizarra y mortero de abundante yeso[4]; a simple vista estas se encuentran a la misma altura de una tercera saetera circular cegada y tallada en un sillar cuadrado y cuya cara externa aparece empotrada en el muro orientado al norte que aún permanece en pie (tampoco podemos saber aún si su posición es original o fruto de remodelaciones antiguas o de los sesenta). Las tres saeteras, orientados hacia el norte, sur y oeste, podrían controlar el acceso a la fortaleza por esta zona o bien reforzar la defensa frente al cerro de la Alconaiza que como hemos comentado anteriormente se encuentra a la misma altura al otro lado del río Bolonor y a una distancia aproximada en línea recta de 350m., pero será necesario esperar a la limpieza total para interpretar su función.

Como referente general cabe decir obra árabe y obra no árabe, castillo árabe y castillo cristiano; castillo árabe y el mismo castillo reformado por los cristianos con introducción de determinadas estructuras. Pero en lo que se refiere a fábricas constructivas es más sensato decir “obra de tradición árabe”, cual es el caso de la participación mudéjar. Porque el cristiano por sí mismo y por su cultura aportaba poca cosa a la cultura de la construcción; estaba sometido a la larga tradición constructiva hispanomusulmana (s. VIII al XII) de ámbito peninsular que conllevaba la homogeneización de la cultura edilicia, porque la horizontalidad de las hiladas de mampuesto es común en la España árabe y la cristiana, al igual que la altura mencionada más arriba de 20 o 30 centímetros por hilada como modo de trabajo más cómodo. Establecer diferencias entre la mampostería árabe y la cristiana dependerá de factores ajenos a la propia construcción, como podría ser el caso de las cerámicas del entorno o de las citas en fuentes árabes o cristianas.

Figs.6 y 7. Torre antes y después del derrumbe, se aprecia la mampostería organizada y separada por líneas de esquistos entre el zócalo y la base de la torre.

Fig. 8. Interior de la torre tras la limpieza inicial donde se ve la cara interna del piso superior y la zona intermedia con los arcos de pizarra de las posibles saeteras.

- REFERENCIAS HISTORIOGRÁFICAS

La presión de Castilla sobre el territorio nazarí terminaría en 1492 con la rendición de Granada; algunos años antes, el 7 de diciembre de 1489, se habían firmado, tras la toma de Baza, las capitulaciones de Purchena y valle del Almanzora, unos días después el mismo Fernando el Católico tomó propiedad de la fortaleza de Serón camino de Purchena. Esta rendición pacífica posiblemente permitió la continuidad de las fortalezas musulmanas que no fueron destruidas al no oponer resistencia pero se fueron abandonando lentamente al perder su función militar frente a un enemigo que había dejado de serlo.

En pago a las ayudas recibidas durante la Guerra de Granada los Reyes Católicos conceden el señorío de Serón al caudillo de Baza Mahomat Haçen. Este señorío fue suprimido posteriormente y concedido en 1492 a Diego López Pacheco, marqués de Villena, hasta bien entrado el siglo XVIII cuando pasa, por herencia, a la casa de Montijo y Miranda. Los bienes de esta casa ya habían sido vendidos por la Condesa-viuda de Montijo en 1843 pero las últimas propiedades, entre las que se encontraba el castillo, fueron vendidas en 1916 a Enrique Nin de Cardona, alcalde de Serón, quien cedió las ruinas al ayuntamiento.

El castillo debió abandonarse paulatinamente y entrar en decadencia pues ya en el siglo XVI Luís de Mármol Carvajal dice que de la fortaleza de Serón solo interesaban sus campanas, no obstante jugó un papel importante en la Guerra de los moriscos resistiendo al primer ataque morisco de 1569 sin embargo la fortaleza fue tomada después de quince días de asedio cuando se empezó a minar el castillo por dos sitios distintos. Ginés Pérez de Hita describe como D. Juan de Austria a su llegada a Serón: «Maravillose de ver tal alto y inexpugnable aquel puesto, coligiendo que si su fortaleza se ponía en defensa avía de ser aún más dificultoso de ganar y con mayor coste de sangre que la villa de Galera». El 28 de febrero de 1570 D. Juan toma Serón con grandes pérdidas humanas entre las que había de contar la de su ayo D. Luis Quesada.

A partir de estos momentos el castillo permanece mudo en su deterioro ya que las noticias históricas apenas si lo mencionan; en el Catastro de Ensenada de 1753 encontramos un esquemático plano de la villa coronado por la silueta de un castillo con almenas bajo el que se escribe “castillo arruinado”.

Fig. 9. Catastro de Ensenada de 1753.

Pascual Madoz en su Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar de 1845 escribe: “En lo más alto y parte céntrica de la población hay un castillo bastante deteriorado, de construcción árabe, perteneciente a la condesa de Montijo; en él se ve un reloj cuya campana es de regular mérito”.

El 24 de junio de 1863 se sintieron tres temblores de tierra y el 9 de julio otro temblor fuerte acompañado de ruido causó algunas grietas en la casa del ayuntamiento. En el castillo de Serón se desprendió una pared y se produjeron grandes deterioros en los tejados de la iglesia.

Parte de la descripción de Madoz aparece en las escrituras de compraventa del castillo mencionadas anteriormente donde se añade que consta de seis habitaciones y 209 metros de superficie firmadas en Madrid el 13 de abril de 1916 pero para estas fechas ya no existía la torre que vemos en las fotografías de Gustavo Gillman de 1893, 1895 y 1901; sin embargo en las de 1911 de este mismo autor y las del Portfolio de España fechadas hacia 1915 ya no existe el edificio principal y en su lugar se encuentra la torre del reloj que hoy conocemos. Entre 1901 y 1911 debió derrumbarse el torreón levantando una torre de menores dimensiones en el centro de la plataforma superior con cajones de mampostería y rafas de ladrillo que enmarcan las ventanas geminadas esquinas y almenas en estilo neomudéjar para albergar la nueva campana.

El deterioro del resto de las ruinas del castillo debió acentuarse con el aumento de la población en el siglo XIX ya que todo el perímetro de murallas fue ocupado por viviendas semitroglodíticas regentadas por la etnia gitana que utilizarían los restos de cimentación de murallas y torres para su construcción horadando todo el cerro para la construcción de viviendas de bajo coste. A finales de los años 60 del pasado siglo durante el gobierno del alcalde Luis Villalba se procedió a la restauración de los restos sin criterios históricos con la expropiación de las viviendas adosadas, limpieza de los restos y construcción de los muros del castillo que hoy conocemos levantando torres y muros arbitrariamente sin criterios históricos ni atender a los restos que posiblemente quedarían desmontándolos o cubriendo los emergentes con todo tipo de materiales heterogéneos, piedra recuperada de las viviendas derruidas, ladrillos, cemento, mármol, etc.

El castillo vuelve a ser objeto de una desafortunada restauración, según proyecto de la Junta de Andalucía, ejecutada en 2005 con la sustitución de las almenas de cemento por otras de mampuestos y hierro de alturas desproporcionadas así como la ampliación de la escalera de acceso por otra de cemento de grandes dimensiones que han contribuido al deterioro físico y visual del monumento.

BIBLIOGRAFÍA

Archivo Torremarín (Serón). Casa de Montijo y Miranda. Fincas que constituyen la Admón. de Serón.1.916.

BAZZANA, A., CRESSIER, P. y GUICHARD, P. (1988): “Les châteaux ruraux d´Al-Andalus. Histoire et archéologie des husūn du sud-est de L´Espagne”. Publications de la Casa de Velázquez. Madrid.

BOSCH VILÁ, J y HOENERBACH, W. (1983): “Un viaje oficial de la corte granadina (Año 1347). Ibn al-Jatib. Andalucía islámica II y III. Granada.

ESPINAR MORENO, M. (1994): “Los estudios de Sismicidad Histórica en Andalucía: los terremotos históricos de la provincia de Almería”. El estudio de los terremotos en Almería. Actas. Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos.

FERRE BUENO, E. (1979): ”El valle del Almanzora”. Exma. Dip. Caja Rural Prov., Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Almería.

HURTADO DE MENDOZA, D. (1996): “Guerra de Granada”. Edit. Castalia. Madrid.

LADERO QUESADA, M.A. (2002): Las guerras de Granada en el siglo XV. Barcelona.

LIROLA DELGADO, J. (2005): Almería andalusí y su territorio. Textos geográficos. Almería.

LÓPEZ MEDINA, M.J. (2016): “Tagili y su territorio desde la conquista romana hasta época Altoimperial”, en VI Jornadas de Hª. Local, Arqueología y patrimonio. Tíjola. pp. 171-196.

MADOZ, P.: ”Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar”. Madrid 1845-1850. T.I. Almería.

MEOUAK, M.: “Toponymie, développements et división du territoire dans la province d´Almería à l´époque mediévale: l´apport des textes arabes”. Melanges de la Casa de Velázquez. Madrid.

MUJTAR ALABBADI, H.: “Muhammad V, al-Gani Bi-Allah rey de Granada, 1354-59/62-91”. Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, XI. Granada 1961.

PEREZ DE HITA, G. (1996):”Guerras civiles de Granada”. Colección ARCHIVUM. Universidad de Granada.

POZO MARÍN, R. y RUEDA CRUZ, I.Mª. (2003): “En los orígenes de ḥiṣn Šīrūn. Notas para la Edad Antigua y Media de Serón (I)”. Al-Cantillo, 22.pp.38-41.

RUZ MÁRQUEZ, J. L.: “Almería y sus pueblos a mediados del siglo XVIII”. Almería 1981

SÁNCHEZ RAMOS, V. (1.998): “La campaña de D. Juan de Austria contra los moriscos y la toma de Serón”. Al-Cantillo 8. Pp. 44-51.

SÁNCHEZ RAMOS, V. (1.999): “La rebelión de los moriscos de Serón (1568-1570”. Al-Cantillo, 9. Pp.32-42.

SÁNCHEZ RAMOS, V. (2.000): “El señorío de Serón”. Al-Cantillo, 13. Pp. 44-48

SÁNCHEZ SEDANO, Mª. P.: Arquitectura musulmana en la provincia de Almería. IEA. Almería 1988.

TORRES DELGADO, C.: “La cuenca del río Almanzora y el reino nazarí de Granada”. Roel 1. Albox 1980

TORRES DELGADO, C. (1988): “El ejército y las fortificaciones del reino nazarí de Granada”. Gladius, Vol. Especial. Actas del I Simposio Nacional

“Las Armas en la Historia (siglos X-XIV)”. pp. 197-217

TAPIA GARRIDO, J. A. (1987): “Don Juan de Austria en el Almanzora”. Roel 7/8. Albox.

[1] Sobre el origen de estos yacimientos es necesario referirse a las explotaciones agrícolas de la ciudad romana de Tagili (actual Tíjola), cuyo territorio de explotación económica comprendía, entre los siglos I-IV, el Alto Almanzora. A partir de estas fechas, las asentamientos rurales se convirtieron en pequeños núcleos habitados por las familias de los antiguos propietarios y sus colonos, así como por campesinos libres que explotaban pequeñas parcelas para su autoconsumo en los márgenes del territorio; en muchos de estos asentamientos encontramos el origen de algunos pueblos actuales del Alto Almanzora, casos de Serón, Lúcar, Armuña, Somontín, Purchena, Fines, etc., cuyos topónimos hacen referencia a la oronimia o antroponímia romana.

[2] Atendiendo a la configuración de estos castillos y a la época de construcción debió existir, además de la zona militar, otro recinto en cotas inferiores para refugio de la población del que no tenemos constancia dado la permanencia del hábitat a lo largo de los siglos, hábitat que se ha mantenido en el mismo lugar sin apenas desplazamiento a diferencia de muchas otras villas del Almanzora, Tíjola, Purchena, Olula, Cantoria, etc.

[3] Los restos decorativos que aún se conservan consisten en vitolas que dejan al descubierto las piedras más rehundidas rellenando las superficies con decoración de líneas incisas de coronas circulares y dobles líneas en los ángulos separadas por bandas horizontales de dobles líneas rellena de incisiones oblicuas alternando con cabezas de clavos de bronce.

[4] En la fase actual de estudio de la torre no podemos asegurar con exactitud que se trate de arcos de ventana, podrían tratarse también de arcos ciegos de descarga del peso de la zona superior de la torre ocultos en el muro interior para evitar tensiones debido a la debilidad del aparejo.